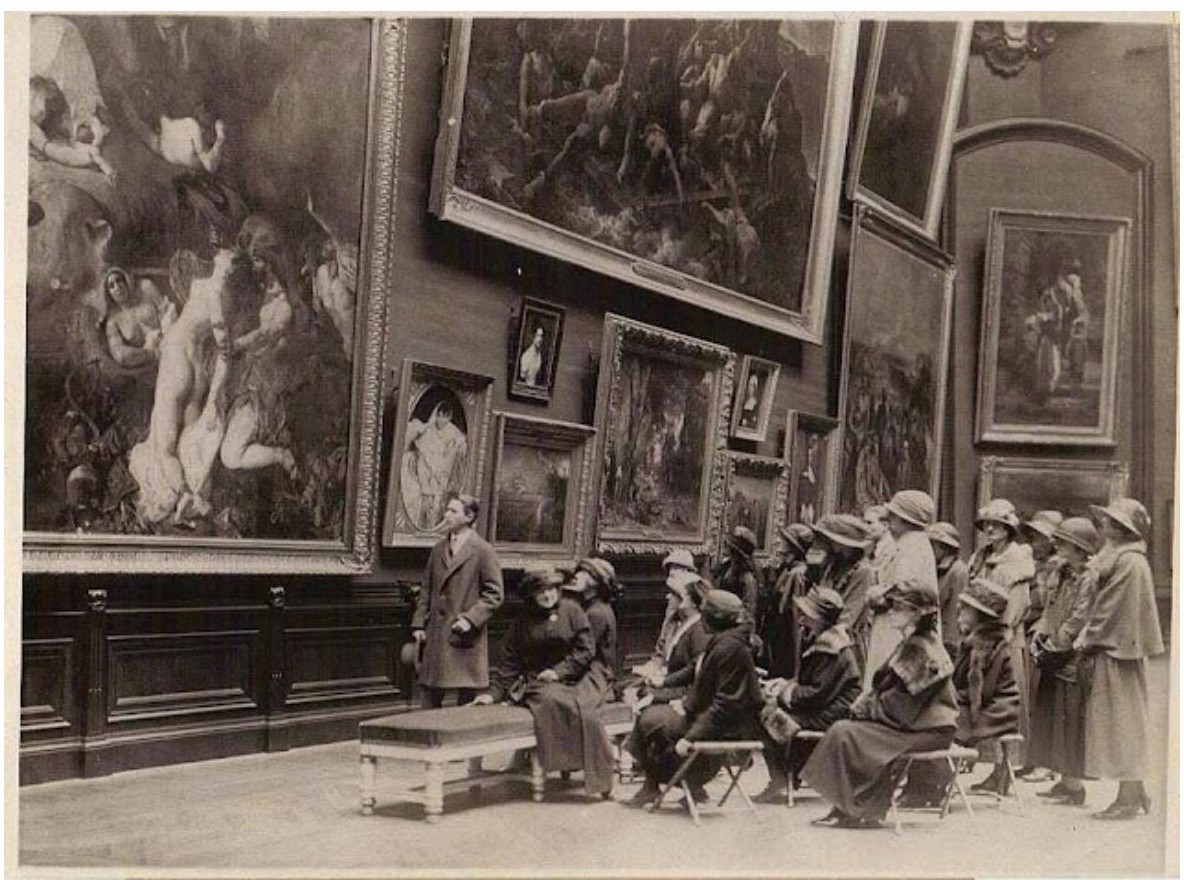

Fotografia de Marina Sogo

«La reputación es un prejuicio inútil y engañoso, que se adquiere a menudo sin mérito y se pierde sin razón. La reputación es el agobio de los tontos».

William Shakespeare

I

No se oye tanto como antes lo de la reputación, hay palabras que se arrumban, se dejan un poco aparte, porque no se desea entrar en lo que ofrecen, por hondas tal vez, por arduas. Hay palabras que tienen fragor y otras que no. Lo de la reputación trae a veces sin cuidado, se usa sin pensar en qué se dice. Cuando se dice de alguien que tiene una reputación, buena o mala, se está diciendo poco, no se esmera quien lo dice en explicar por qué esa propiedad, si ha sido conseguida trabajosamente, acarreada en los buenos y en los malos tiempos, cincelada con mimo o, por el contrario, es una cosa maleable, voluble, de poco o ningún asiento, del tipo de valoración moral que oscila y se inclina a un lado o a otro según el azar o las modas, vaya usted a saber. Si acaso, cuenta la mala reputación, de la que se puede hacer chanza o chascarrillo, la susceptible de airearse a beneficio de ociosos, la que anima corrillos de maledicentes. Hay muchos corrillos de esos. El hecho de que abunden es un indicio del tipo de sociedad que estamos construyendo.

Siempre hubo fascinación por conocer de cerca la intimidad ajena y, caso de que no sea la previsible y formal, dedicarse con encono a difundirla, sin mirar qué daño se hace o si es cierto lo difundido. Una mala reputación es carne de cañón. Haga lo que haga uno, lo consideran mal, cantaba Paco Ibáñez. La buena no tiene predicamento: se pierde a poco que las circunstancias adversas la cercan o la zarandean un poco. Una vida entera de rectitud puede malograrse en un minuto suelto de desquicio. Un minuto es mucho a veces. Menos se precisa para que se arruine una buena reputación. Basta un error, en el que se esperaba que cayésemos y, mire usted por donde, al final caímos. No cuesta trabajo desquiciarse. Razones hay, a poco que se fije uno.

Por ahí anda la reputación, gloriosamente a salvo, expuesta para ser admirada por quien no la posee o, creyendo estar en posesivo suya, alaba la ajena, lo cual es una forma de prestigiar la suya. Anda expuesta, cubierta de gloria o de mierda, si se me permite la palabra gruesa, pero es una o es otra, no hay término medio. O se está bien mirado y se nos mira con respeto y, en casos, aprobación o admiración, o se nos pone a caldo, a parir, se tira por los suelos el posible nombre que uno tenga. Siempre me hizo gracia eso de que tengamos un nombre. Es muy de tiempos antiguos, pero en el fondo está mal que se haya perdido esa expresión. Hay quien se afana en labrarse un nombre (yo soy tal y tal y con eso ya debe ser suficiente, es mi aval, ahí en mi nombre están mis credenciales) y procede con dedicación y no pierde ocasión de pulirlo, ni de presumir de él. Usted no sabe quién soy yo, se oye a veces, cada vez menos, pero hace gracia, suena a folletín o a comedia en un teatrillo.

Sobre la consideración que se nos tiene no hay nada que podamos hacer. El poco o el mucho prestigio que tengamos fluctúa sin que concurra intervención nuestra, todo proviene del parecer ajeno, nunca de la opinión que uno tiene de sí mismo. La vanidad, por otro lado, traída sin remedio, es el prestigio que creemos tener, que a su vez es el que pensamos que se nos atribuye, meritoriamente o no. Es fácil caer en ella. He conocido algún vanidoso, quién no. Uno mismo, en ocasiones, lo es sin que se tenga conciencia. Son estos, siempre lo fueron, me temo, tiempos de vanidad sobrevenida. Hace falta poco para creer que algo hemos hecho bien y que se nos reconozca el trabajo. Estará en la naturaleza humana ese deseo de ser reconocido. En el fondo, la humildad no ha funcionado nunca como motor de la Historia. ¿A cuántos humildes conoce el lector? En cambio, ah infortunio, ah calamidad, sabemos de los vanidosos, conocemos muchos, hemos tomado café con ellos, hemos visto cómo se desenvuelven, hasta somos capaces de hacer pasar por vanidosos a quienes no hicieron nada que mereciera el atributo. Siendo reprochable, vemos en la vanidad un cierto encanto. Hay quien se cree popular y reconocido y posiblemente también amado porque tiene una legión de seguidores en Facebook o en Twitter. Ser popular en las redes sociales es como ser rico en el Monopoly. Uno entra en el juego de esa popularidad impostada, la acepta sin más, se cuida de que no le envare en demasía en el proceder diario, pero en el fondo, cuando caen los halagos, si es que alguno cae, no incomodan, no se apartan, se abrazan, se consideran una parte del trabajo, la de los premios, que siempre son bienvenidos, se diga lo que se diga.

El problema hoy en día es el halago mecánico, el rápido, el que se expresa con un sencillo like en un post colgado en una plataforma, en una de las muchas redes sociales. Se tienen más amigos ahí que los necesarios, que suelen no ser muchos. Tan sencillo resulta dar al clic y expresar la aprobación que la misma aprobación, en ese resumen despachado, no tiene el rango del comentario, el del gesto afectuoso, pero no podemos dar marcha atrás, todo va rápido, excesivamente rápido, no hay manera de parar la máquina. Habría que ver qué hay detrás de los emoticonos, aunque ese trabajo no hay quien lo realice, no es posible, todos son el mismo, ninguno es más hondo que otro. En el deseo de que esos emoticonos cobren más expresión, se amplió el número de ellos. Debe haber miles. Uno casi para cada sentimiento, es posible, no voy a discutir eso de modo que hemos vuelto al pasado jeroglífico, prescindimos de las palabras, las traducimos a muñecos que semejan dedos que aprueban o desaprueban o a caras que recogen un amplio espectro de sensaciones. Todo está hueco por dentro. De ahí que el vanidoso esté en su ambiente. Son buenos tiempos para no tener que detenerse a explicar mucho: basta la expresión sucinta del like o del dislike, que no sé por qué hay que recurrir al inglés, pero también ese es un peaje que estamos pagando. Un amigo ha dejado Facebook por más o menos todo esto. Está agotado, me cuenta. No necesita difundir lo que escribe más allá de su blog. Su vanidad, me refirió, se estaba atrofiando. Era otra cosa, ni siquiera la saludable y antigua vanidad. Ahora escribe, lo hace con menor frecuencia, pero no lo ha dejado, pero no tiene interés alguno en ser leído por más gente de la sucintamente precisa: ocho o diez amigos, no más. Yo a veces creo que podría hacer lo mismo y cerrar las redes sociales y volver a tener solo un sencillo blog al que entran muchos amigos y algunos lectores. Se me ocurre que ni siquiera se precisa que se sepa qué piensa uno sobre lo que sea que pueda pensarse, pero es drástico ese dictamen. Mientras no nos da el volunto y cerramos todas las querencias de lo binario, seguiremos por aquí. Por vanidad, por responsabilidad con los vicios que vamos adquiriendo.

II

La necesidad de tener razón es signo de una mente vulgar, escribió Albert Camus y recoge la cita Miguel Cobo en su Facebook. Tuve un amigo al que le irritaba que se le diese ciegamente la razón. Prefería la parte combativa, el cuerpo a cuerpo dialéctico, toda esa hostilidad educada que a veces entretiene las charlas en las terrazas de los bares, a veces más de la cuenta. Era este amigo muy de bares, es cierto. Muy de hablar y muy de beber. No había ocasión en que dejara escapar la oportunidad de hacerse notar y caía bien a ratos, muy bien en alguna ocasión y mal, a su modo, en la mayoría. Yo le confesaba mi admiración y él me lo agradecía a regañadientes, huyendo como solía de los golpecitos en la espalda y de los elogios. No sé qué es de él, no he vuelto a saber nada suyo desde hace treinta años, más tal vez. Guardo el tono de voz, la airada forma de defenderse a sí mismo o de investirse como improvisado —y voluntarioso— defensor de lo ajeno.

Echo en falta gente con ese carisma. No conozco nada mejor en el mundo que la posesión de un determinado tipo de conducta, sea del gusto de los demás o no, pero identificable, deleitable incluso. A los convencidos de que los problemas solo malogran las relaciones personales, les presentaría a J., les dejaría echar un par de cervezas con él, en una barra de un bar o en un salón doméstico, en la intimidad de las casas. Lo adorarían —como yo lo hice— o lo detestarían —como yo lo hice—. No he tenido interés en saber qué hace, si persiste en su admirable —por extrema, por honesta— forma de ser. Me hablaba de una novia que tenía con la que planeaba un futuro. Estoy por pensar que ese futuro no la incluye ahora. Se inclina uno a pensar que debe costar mantener una relación estable con alguien así. J. seguirá encantado consigo mismo. Continuará escuchándose. Se dedicaba básicamente a eso: a ponerse atención, a cuidar de que nada suyo le fuese enteramente ajeno. A veces estaría bien ser como J., no a tiempo completo, no de una manera profesional. Me lo imagino ejerciendo en el campo de la política. Ganaría en la distancia corta sin margen de duda. Defraudaría más tarde, sin duda tampoco.

Si el azar le pone este texto delante, estaría bien que se reconociera y me buscase. Es fácil dar con uno en estos tiempos. Tampoco me importaría que no lo lea nunca. Sé qué discreparía, aunque de un modo absolutamente impostado. No hará mucho di con alguien que me lo recordó. No exhibía su fuste dialéctico, ni se enconaba en dejar su palabra por encima de la ajena. Daba la impresión de tantear sus posibilidades, atendía con esmero qué efecto producían sus ocurrencias. Era un mal actor con un libreto prometedor. Se vino abajo a poco de que se le manifestara lo frágil de su discurso. Constató su flaqueza y, en ese momento, yo aprecié con mayor afecto o con un más tierno recuerdo la honestidad de mi antiguo compañero de farras. He pensado en todo esto y no he llegado a ninguna conclusión relevante. Ni esta lo es. También yo hago constar un sentir acerca de la costumbre que tenemos de relacionarnos los unos con los otros. Es antigua, pero está en declive. Ya se discute poco, se da la razón al tonto y al listo, no se rinde un anhelo que detente el que habla y pueda ser considerado por el que escucha.

.jpg)

Toda esa gente que entra en los museos y repara en un cuadro y se detiene ante él anhela belleza. Una vez que la poseen, sintiendo que están momentáneamente cubiertos, regresan a la realidad, se zambullen toscamente en ella. Saben (sabemos) que siempre hay un camino. No hace falta que sea un museo, en donde todo está reglado, registrado, ofrecido con generosidad y limpieza; podemos hacer provisión de belleza en una luz que de pronto inunde la habitación en la que estamos o en la restitución íntima de un pasaje de orquesta en un anuncio escuchado en la televisión (el otro día el magnífico concierto de Año Nuevo en Viena) o en la visión del rostro de las personas que amamos. Dejaremos que el corazón brinque, permitiremos que salga herido, no nos importará que se fracture. Vuelve siempre el resplandor. Está ahí, sin que lo apreciemos, haciendo que el mundo gire.

Toda esa gente que entra en los museos y repara en un cuadro y se detiene ante él anhela belleza. Una vez que la poseen, sintiendo que están momentáneamente cubiertos, regresan a la realidad, se zambullen toscamente en ella. Saben (sabemos) que siempre hay un camino. No hace falta que sea un museo, en donde todo está reglado, registrado, ofrecido con generosidad y limpieza; podemos hacer provisión de belleza en una luz que de pronto inunde la habitación en la que estamos o en la restitución íntima de un pasaje de orquesta en un anuncio escuchado en la televisión (el otro día el magnífico concierto de Año Nuevo en Viena) o en la visión del rostro de las personas que amamos. Dejaremos que el corazón brinque, permitiremos que salga herido, no nos importará que se fracture. Vuelve siempre el resplandor. Está ahí, sin que lo apreciemos, haciendo que el mundo gire.